Das Land um die Accumer Ee

Die Geschichte einer typischen ostfriesischen Kulturlandschaft

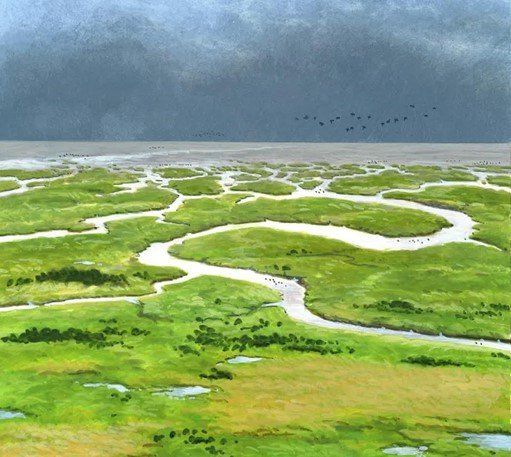

Die Menschen lebten damals auf den Geestrand, da waren sie vor den Sturmfluten sicher. Dort konnten sie Ackerbau betreiben und ihr Vieh weiden, vielleicht konnten Sie sogar in den Randbereichen der Marsch Heu gewinnen, um ihr Vieh durch den Winter zu bringen, oder dort jagen und Fische fangen. Und sie waren weitgehend sicher vor räuberischen Überfällen, denn südlich von ihnen dehnten sich Moore aus, die unpassierbar waren; und nördlich von ihnen erstreckte sich die menschenfeindliche Marsch. Die Römer haben böse Erfahrungen mit beidem gemacht, als sie versuchten, dieses unwirtliche Land zu erobern.

Die Eroberung der Marsch

Diese frühen Besiedlungsansätze konnten noch durch eine frühe temporäre Besiedlung der Marsch ergänzt werden, wie es im Watt nördlich von Bensersiel nachweisbar war. Unsere Vorfahren haben ihre Umwelt sehr genau beobachtet. Es war ihnen sicher bekannt, dass Sturmfluten nur im Winterhalbjahr auftraten. Vom Frühjahr bis zum Herbst konnte man ungefährdet in der Marsch leben und wirtschaften. Also zogen die Bewohner der Geest mit ihrem Vieh im Frühjahr in die Marsch und errichteten sich eine Unterkunft auf einem etwas höheren Uferwall, der Sicherheit bei Springtiden bot. Der fruchtbare Boden erbrachte reichlich Futter für das Vieh und als Trinkwasser sammelte man Regenwasser. Zudem bot das nahe Watt reichlich Nahrung an Fisch und Muscheln. Im Herbst zog man wieder zurück auf die sichere Geest. In den Alpen wird so etwas heute noch gemacht mit den Almen.

Warftenbau

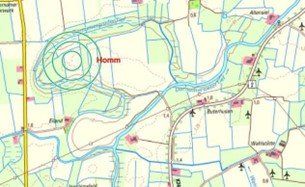

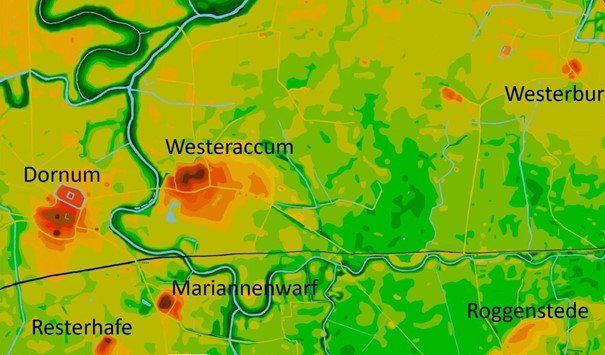

Im Umkreis der Accumer Ee gibt es zahlreiche solcher Warften. Sie finden sich auf den oben genannten Geestdurchragungen, da deren Höhe auf die Dauer nicht reichte als Schutz gegen die Sturmfluten. Aber sie finden sich auch in der Marsch ohne diese Voraussetzungen wie zum Beispiel Nesse, Middelsbur und Südenburg, Großkipphausen, Neßmergrode und Hooge Weert südwestlich von Resterhafe. Diese alten Warften sind an ihrer Höhe erkennbar, sie mussten ja in jedem Winter Schutz vor den Sturmfluten bieten.

Nicht alle dieser Warften sind heute noch bewohnt. Sie haben auch den Nach teil, dass die Häuser auf diesen Höhen in der sonst völlig flachen Landschaft sehr stark blitzgefährdet sind. Zudem waren sie auf einen Wasserlauf als Verkehrsweg angewiesen, da die Landwege in der Marsch in der meisten Zeit des Jahres nicht nutzbar waren.

Deichbau

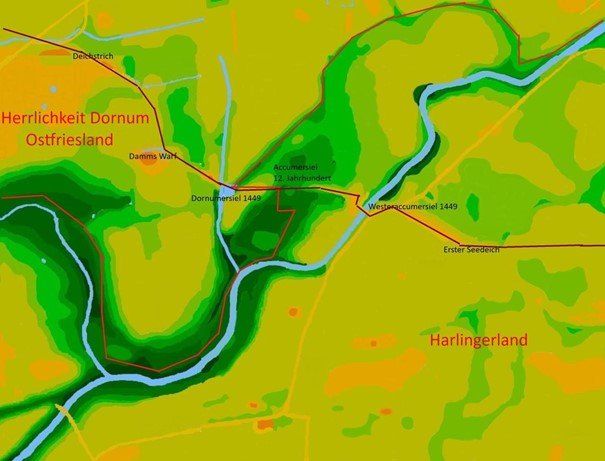

Die Erträge auf diesem extrem fruchtbaren Boden müssen enorm gewesen sein. Im hohen Mittelalter bildeten sich die Städte, die einen großen Bedarf an Lebensmitteln hatten, da sie selbst so etwas ja nicht herstellen konnten. Die Marsch hatte die Böden dafür und mit dem Wasser den geeigneten Verkehrsweg, so dass der Ackerbau in der Marsch sehr lukrativ wurde. Aber Ackerbau war nur möglich im Schutz von Deichen. Vermutlich im 12. Jahrhundert wurde der Beschluss gefasst, das ganze Land mit Deichen zu umschließen. Damit wurde auf weiten Flächen Ackerbau möglich. Historische Dokumente über diesen Prozess gibt es leider nicht, aber für die Accumer Ee können wir sicher sein, dass der älteste Siel bei Altensiel gelegen hat. Der Verlauf der Deichlinie lässt sich heute noch auf den Höhenkarten verfolgen und auch die Flurnamen verraten deren Verlauf.

In der gesamten Marsch wurden die Gewässer ausgebaut und auf die Siele hingelenkt, um die Trockenlegung der Landschaft in den Sommermonaten zu ermöglichen. Alte natürliche Wasserläufe lassen sich an ihrem gekrümmten Verlauf erkennen. Neu angelegte Tiefs sind immer geradlinig. Im Winterhalbjahr standen die tiefer gelegenen Bereiche der Marsch in aller Regel blank.

Ein Problem dieser Methode war, dass alle natürlichen Prozesse der Marsch unterbrochen wurden. Das Land wuchs nicht mehr mit dem ansteigenden Meeresspiegel und der Boden wurde nicht mehr durch den Schlickfall gedüngt. Allerdings waren die wirtschaftlichen Vorteile bei weitem überwiegend.

Kirchenbau

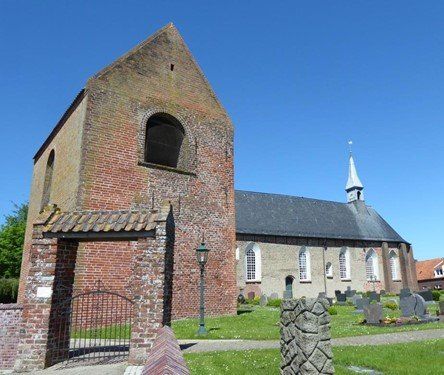

Dort wurde vorgeschrieben, dass der Tempel immer auf dem höchsten Berg in der Umgebung errichtet werden sollte. Da dies in Ostfriesland nicht möglich war, wurde immer zunächst ein künstlicher Kirchhügel errichtet, damit dieses Bauwerk alle anderen Gebäude überragte. Auch auf Warften wurde solch ein Hügel errichtet, wenn dort noch ein geeigneter Platz vorhanden war. War dies nicht der Fall, wurde unmittelbar neben der Warft eine eigene Kirchwarft erbaut, die aber die alte Warft überragte. Dies ist bei Dornum, Roggenstede und Westeraccum noch gut zu beobachten. Auch auf der Geest, die völlig sturmflutsicher war, entstanden zunächst ebenfalls solche künstlichen Hügel, wie bei Arle, Westerholt und Ochtersum hervorragend zu beobachten ist. Insgesamt wurden in der Umgebung der Accumer Ee 10 frühe Kirchenbauwerke errichtet.

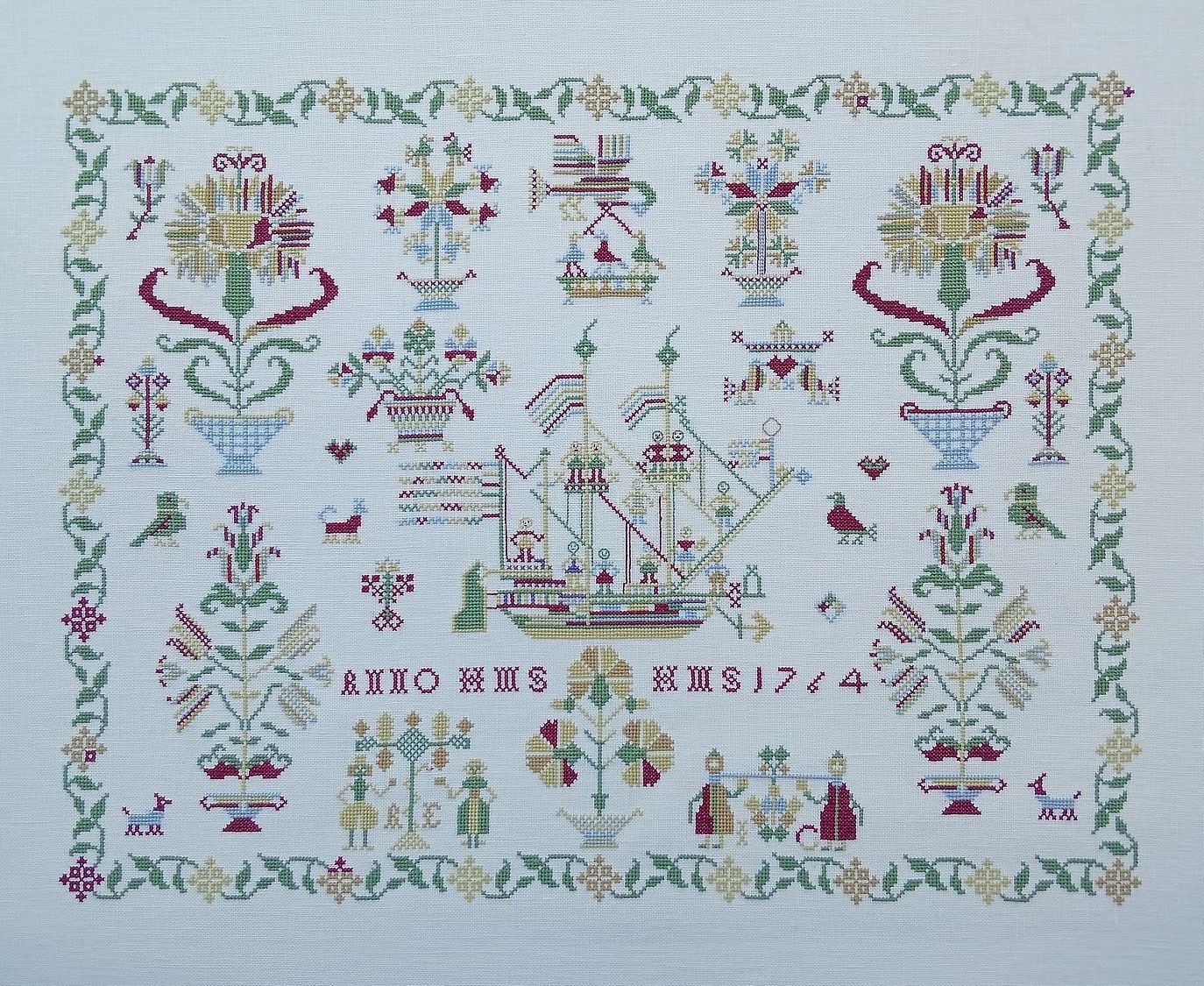

Neben Dornum und Westeraccum entstanden Kirchen in Resterhafe, Nesse, Arle, Westerholt, Ochtersum, Fulkum, Roggenstede und Osterbur. Zunächst dürften es alles hölzerne Bauwerke mit Schilfdächern gewesen sein, da Steine hier in unserem Land als Baumaterial unbekannt waren. Durch den Deichbau und den dadurch möglichen Export von Ackerbauprodukten kam so viel Kapital ins Land, dass die hölzernen Bauwerke durch solche aus Stein ersetzt werden konnten, wie es ebenfalls im alten Testament vorgeschrieben war. Zunächst wurden dazu Tuffsteine aus der Eifel importiert, wie es in Nesse und Arle zu beobachten ist und vermutlich auch in Ostbur der Fall war.

Aber wenig später entstanden auch Klöster in unserer Region, die die Kunst des Ziegelbrennens mitbrachten. Dann wurden die Kirchen aus diesem Material erbaut, immer noch streng nach den Vorschriften des alten Testamentes. Diesen S til nennt man heute „romanisch“, da er sich an den Bautraditionen der Römer orientierte. Allerdings wurden diese Bauwerke durch spätere Um- und Anbauten oft verändert, so dass die ursprüngliche Form nicht immer sofort zu erkennen ist.

Sturmfluten und ihre Folgen

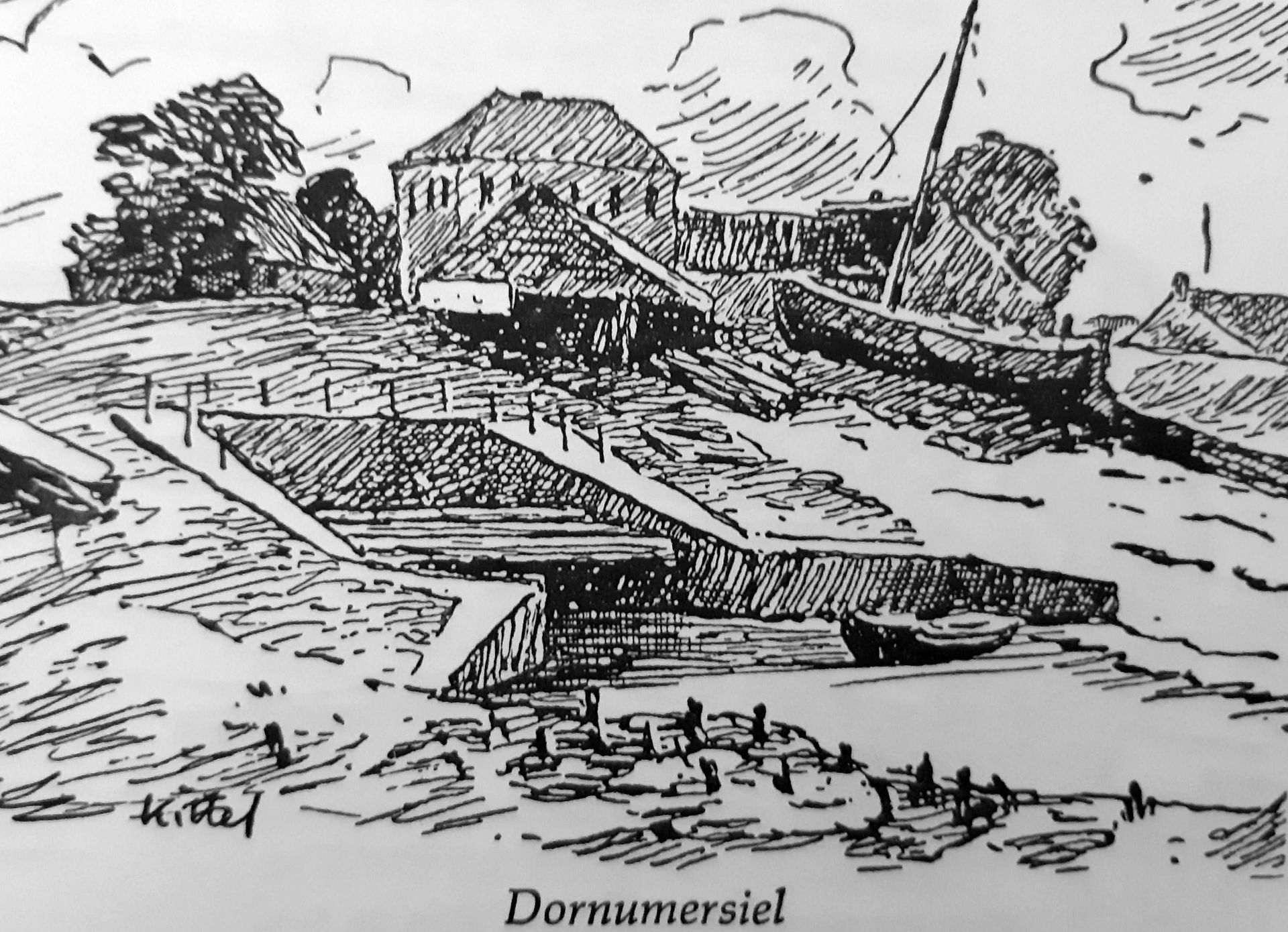

Inzwischen hatte sich aber die Accumer Ee zu einer politischen Grenze zwischen Ostfriesland und dem Harlingerland entwickelt, so dass jede Seite einen eigenen Hafen haben wollte. Dies führte zu der technisch günstigen Lösung, dass westliche und östlich der alten Sielstelle jeweils ein eigener Siel errichtet wurde. Danach konnte dann die Lücke der alten Sielstelle überdeicht werden.

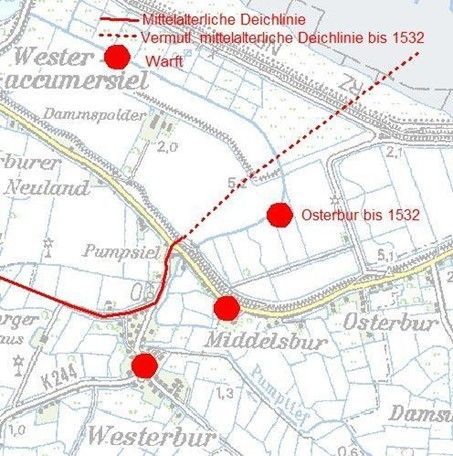

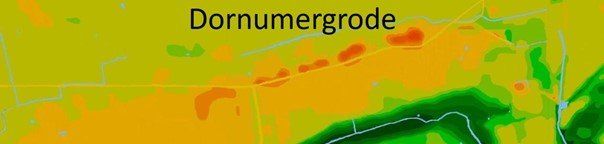

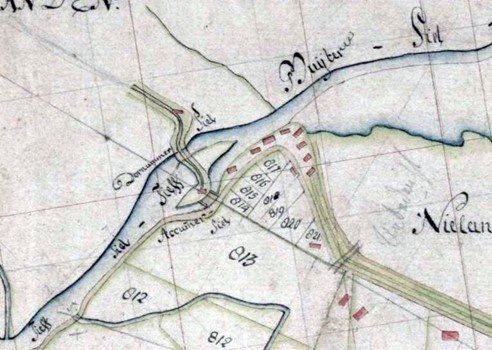

Bedingt durch die immer weitere Verlandung der Dornumer Bucht wurde zunächst bei Westerbur ein kleiner Polder eingedeicht. Im frühen 17. Jahrhundert wurde dann das gesamte deichreife Vorland von Dornumergrode bis nach Middelsbur eingedeicht und die Accumer Ee mit einem Sielbauwerk gesichert. Die neuen Polder hießen „Dammsland“ auf der Westseite und Westerburer Neuland auf der Ostseite der Ee. Wenig später wurde aber der Deich von Middelsbur bis nach Bensersiel vollständig zerstört und dabei die Kirchdörfer Osterbur und Oldendorf zerstört. Auch die Warft Middelsbur wurde zu einem Drittel ein Opfer dieser Sturmflut, so dass der Deich von Bensersiel bis nach Middelsbur weit zurückgezogen werden musste.

Auch das Accumersiel wurde dabei gründlich zerstört, so dass etwas weiter südlich neue Sielbauwerke errichtet werden mussten, diesmal wieder zwei getrennte Siele in 50 m Abstand.

Nach 1744 wurde östlich des Siels zunächst der Dammspolder gewonnen und kurz danach der Westerburer Polder. An der Westseite entstand der Münsterpolder, benannt nach dem damaligen Dornumer Häuptling.

In den Jahren 1717 und 1825 wurden beide Sielorte durch Sturmfluten massiv zerstört, aber die Sielbauwerke blieben jedesmal erhalten. Nur einige wenige Häuser hatten diese Sturmfluten überstanden. Es können nur die Häuser auf den Deichen gewesen sein. Sie hatten zwar auch Schäden, waren aber noch zu reparieren. Jedes Mal hatte der Schwerpunkt der Flut hier im Bereich der Dornumer Bucht gelegen. 1717 hatte es eine große Anzahl an Toten gegeben, 1825 war nur wenige Menschenleben zu beklagen. Die Bewohner brachten sich zumeist auf den im Hafen liegenden Schiffen in Sicherheit. Trotz des ungeheuren Risikos wurden die Orte sehr schnell wieder besiedelt. Der Deich von 1687 war durch einen kleinen Deich vor den Häusern von etwa 1 m Höhe verstärkt worden, wie man am Utkiek noch sehr schön beobachten kann.

1815 war das hölzerne Sielbauwerk in Westeraccumersiel durch ein gemauertes Bauwerk ersetzt worden. In Dornumersiel wurde in den 1920er Jahren das hölzerne Bauwerk durch ein Hebersiel ersetzt, das aber kaum sinnvoll funktionierte. Bei der Sturmflut 1962 stand das Wasser nur wenige Zentimeter unter der Deichkrone. Deshalb wurde bis 1965 der Rest der Dornumer Bucht mit einen neuen Seedeich und dem Schöpf- und Sielbauwerk Accumersiel verschlossen. Danach wurde das alte Westeraccumersiel zerstört.

Handel und Wandel

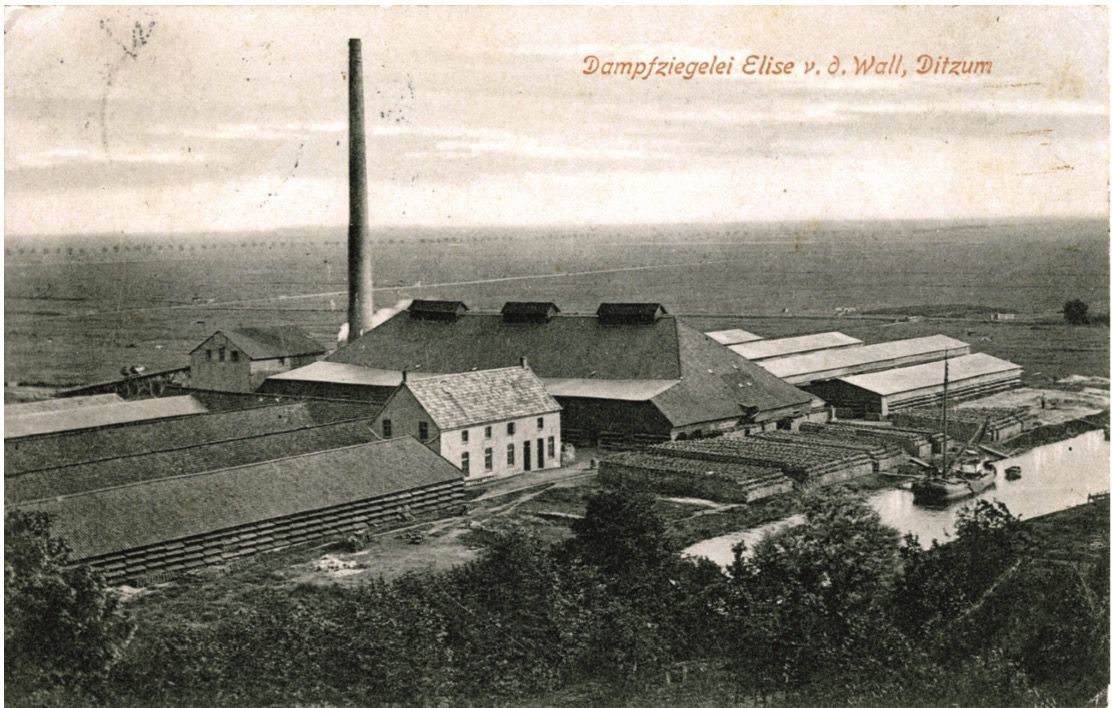

Bereits im 14. Jahrhundert wird in einem Hamburger Dokument belegt, dass die Siele auch die Funktion von Handelshäfen hatten. Für das 18. und 19. Jahrhundert konnte Karl-Heinz Wiechers nachweisen, dass in diesem Zeitraum in beiden Häfen an der Accumer Ee 162 Segelschiffe beheimatet waren.

Für die Produkte der Marsch waren diese Häfen damals der einfachste Handelsweg, gleichzeitig mußten Holz, Steine und andere Materialien importiert werden, weil sie in der Marsch nicht vorhanden waren.

Dementsprechend waren die Gewerbe im Sielhafenort Handel, Schiffbau und die dazu gehörigen Handwerke. Der größte Teil der Bewohner waren Seeleute, vom Schiffsjungen bis zum Kapitän. Auch Reeder hatten hier ihren Sitz. Damit gab es große Unterschiede zu den umliegenden Dörfern, die überwiegend durch die intensive Landwirtschaft der Marsch geprägt waren.

Ab Mitte des 19. Jahrhunderts wuchsen mit dem Industriezeitalter die Schiffsgrößen und kam die Dampfschifffahrt auf, so dass alle Funktionen des Sielhafens mehr und mehr in die Mündungshäfen der Flüsse verlegt wurden. Damit wanderten auch die Seeleute langsam dorthin ab. Hier an der Küste blieb im wesentlichen nur die Fischerei als Erwerbsquelle. Aber auch sie hatte Absatzprobleme und konzentrierte sich zunächst auf die Produktion von getrockneten Krabben als Hühnerfutterzuschlag.

Auf den Ostfriesischen Inseln hatte sich bereits seit dem Ende des 19. Jahrhunderts ein Bade- und Erholungsbetrieb entwickelt, der durch den Ausbau des Eisenbahnnetzes einträglich wurde. Die Sielorte an der Küste kamen erst ab der Mitte des 20. Jahrhundert durch den zunehmenden Erholungstourismus aus dem Ruhrgebiet in eine neue wirtschaftliche Entwicklung. Es wurden künstliche Sandstrände aufgespült und Campingplätze errichtet. Die Vermietung von Gästezimmern und später von Ferienwohnungen brachten ein gesichertes Einkommen in die Sielhafenorte. Es entwickelte sich eine angemessene Gastronomie und andere touristische Aktivitäten, die Arbeitsplätze boten, allerdings war es ein sehr saisonabhängiges Gewerbe. Ab den 80-er Jahren des 20 Jahrhunderts kam ein neuer Trend auf. Zahlreiche Rentner aus dem gesamten Bundesgebiet entschieden sich dafür, ihren Wohnsitz an die Küste zu verlegen. Sie kannten die Orte durch frühere Ferien, sie hatten hier alle notwendige Infrastruktur in einer klimatisch und landschaftlich reizvollen und stressarmen Umgebung. Frühere Ferienwohnungen wurden in Dauerwohnsitze umgewandelt. Die Struktur der Geschäftswelt orientierte sich weitgehend an den Bedürfnissen dieser veränderten Bevölkerungsstruktur.

Aus dem uralten Hafen- und Handelsort hatte sich über die Notlösung des Fischereihafens ein Tourismusort entwickelt, der als zweites Standbein den Lebensraum für Senioren dazu gewann. Die Fischerei hat für das Image der Sielhäfen eine große Bedeutung. Der Tourismus garantiert eine hochwertige Nachfrage nach den Produkten der Fischerei und verhindert für den Hafenort den Eindruck eines reinen Tourismusortes, was ihn wiederum als Wohnort für Senioren attraktiv macht.

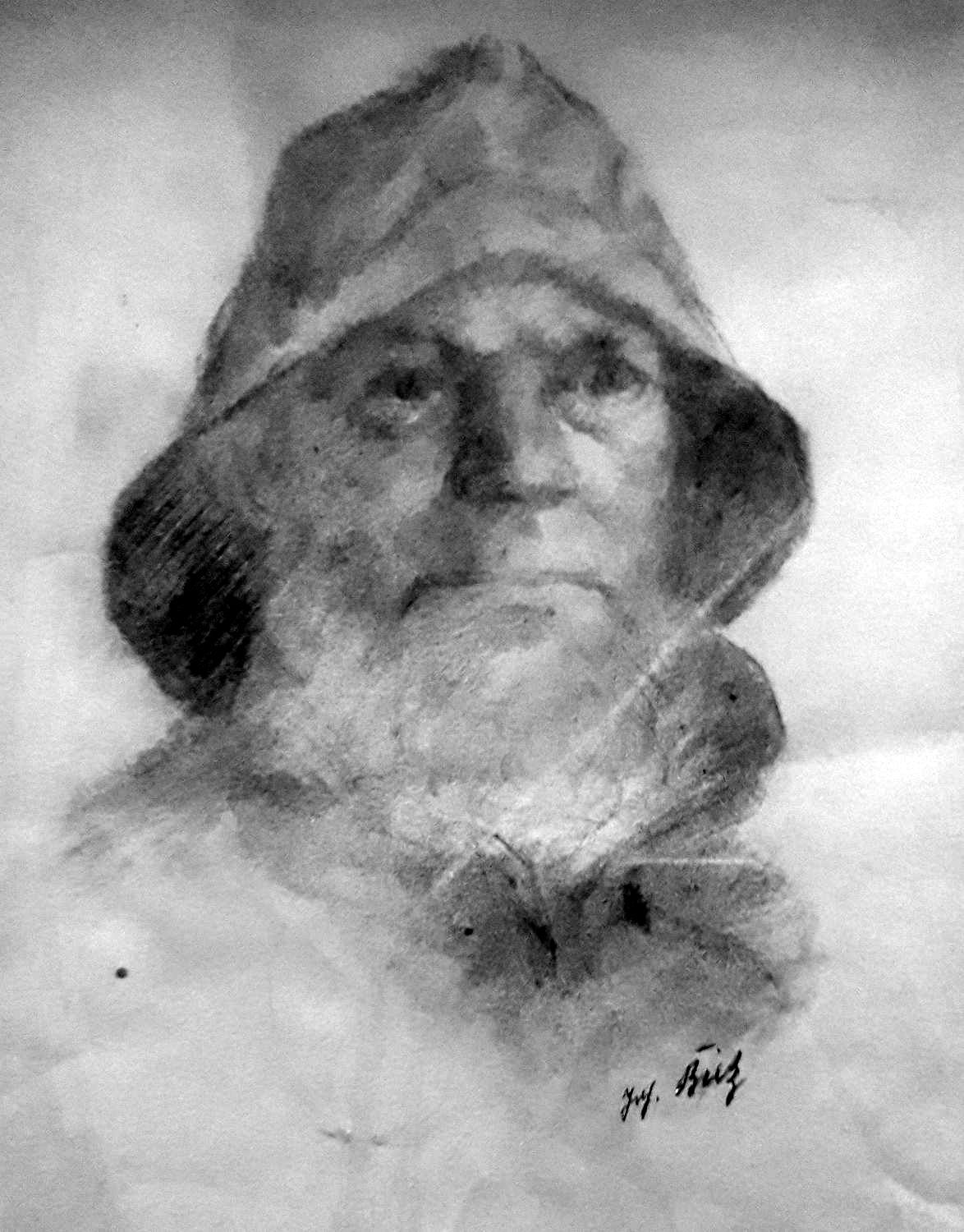

Axel Heinze